漫談腫瘤丨什么樣的人更“招”腫瘤?早期信號別忽略……

當"腫瘤"成為第一診斷,慌亂與迷茫常如潮水般涌來。但請相信,這并非命運的最終宣判。我們將帶您重新認識這位"不速之客":化療不是洪水猛獸,靶向治療藏著基因密碼,免疫治療正喚醒人體自愈力,而中醫千年智慧始終為生命續航。

腫瘤治療早已不是非黑即白的戰場,精準醫學的顯微鏡下,每個病例都是獨特的生命敘事。醫患同心共筑防線,科學為伴貫穿防治,關注【漫談腫瘤】,讓我們以科學為舟,穿越認知的迷霧海;以希望為帆,駛向健康的新航程。

很多人會問腫瘤是不是就是癌癥,這里就要解釋下腫瘤分為良性和惡性:良性腫瘤大多生長緩慢,無轉移能力;惡性腫瘤多生長迅速,常有轉移,侵犯其他臟器組織 —— 這是惡性腫瘤區別于良性腫瘤的重要特征,因此我們通常將惡性腫瘤稱為癌癥。

病理診斷是確定腫瘤性質身份的 “金標準”,直接決定后續治療方案。本篇要和大家聊的 “腫瘤君”,正是需要警惕的惡性腫瘤

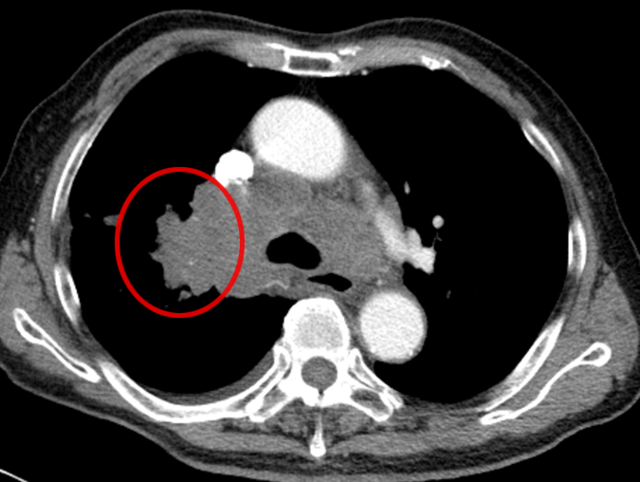

臨床上曾遇到一位 80 歲的老先生,1 年多前做過結腸癌手術,病理提示為 “低分化腺癌”,術后也完成了輔助化療。近期復查 CT 時,醫生發現他的右肺門長了新東西!

從 CT 影像看,這個右肺門腫塊高度懷疑是惡性腫瘤。但問題來了:老先生有結腸癌病史,這個肺腫塊是新長的肺癌(原住民),還是結腸癌轉移到肺部(移民者) ?

要知道,這兩種情況的治療方案截然不同,必須先明確 “腫瘤君的身份”。

起初,常規思路是做氣管鏡檢查取病理,但完善肺功能檢查后發現,老先生有重度阻塞性肺通氣功能障礙(相當于呼吸系統 “交通堵塞”),根本耐受不了氣管鏡。好在這個腫塊雖然位置特殊,但體積較大、離胸壁較近 —— 和患者及家屬充分溝通后,醫生決定采用 “CT 引導下經皮肺穿刺活檢”。

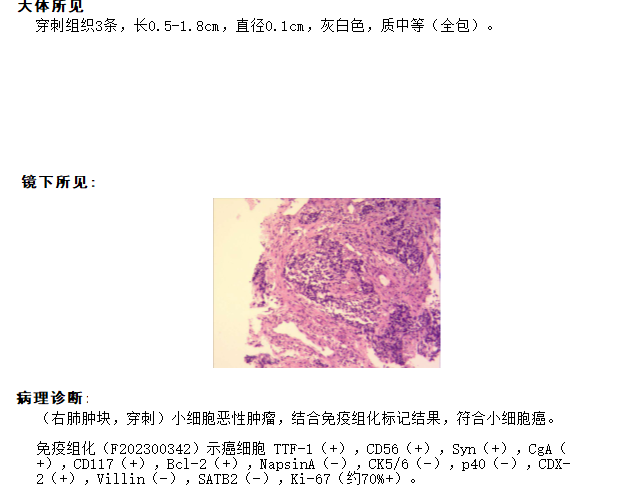

操作很快完成,術中術后都沒有出現血氣胸,老先生精神狀態良好,也沒覺得胸悶胸痛。3 天后病理報告出來了:小細胞癌!原來這不是結腸癌肺轉移,而是老爺爺患上了第二種原發腫瘤,是肺里地地道道的 “原住民”。

還有另一位患者,肺部結節只有 15mm,還合并了空洞,醫生同樣通過 CT 引導精準定位,成功完成經皮肺穿刺取到病理組織,最終診斷為 “腺癌”(免疫組化提示 CK7、TIF-1、NapsinA 陽性,排除其他類型腫瘤)。

它就像一位精準定位的 “遠程射手”:在 CT 的 “透視眼” 幫助下,醫生能清晰看到肺部病變的位置、大小,以及周圍的血管、氣管等結構;隨后用一根細針,從胸壁皮膚輕輕穿刺進入肺部,直達病變部位,抽取少量組織送檢。

這種方式尤其適合深部或微小病灶—— 比如位置藏得深、體積小到 1cm 左右的病灶,CT 引導幾乎是實現精準穿刺的唯一選擇,能幫醫生在不 “大動干戈” 的情況下明確腫瘤身份。

若無法穿刺或做氣管鏡 還有其他辦法?

答案當然是 “有”!

病理活檢的方式不止一種

比如

-

縱隔鏡活檢:適合靠近縱隔(胸腔中部)的病灶;

-

超聲內鏡引導下細針穿刺(EUS-FNA):能針對縱隔、食管周圍的病變取樣;

-

胸腔鏡活檢:屬于微創手術,能直接觀察胸腔內情況并取組織;

-

液體活檢:通過血液、胸腔積液、腦脊液等體液檢測腫瘤細胞或基因,適合無法取到實體組織的情況。

了解了腫瘤的診斷方式,很多人會問:“為什么有的人一輩子不得癌,有的人卻容易‘招惹’腫瘤?” 這就涉及 “腫瘤易感性”—— 它不是說 “一定會得癌”,而是指某些人因為先天或后天因素,比普通人有更高的患病風險,就像有的人天生對花粉敏感一樣。常見因素主要有三類:

-

遺傳因素:如果家族中有 2-3 位親屬患過同一種或相關腫瘤(比如乳腺癌、結腸癌),尤其是發病年齡較輕(如低于 50 歲),可能存在遺傳易感性。比如 BRCA1/2 基因突變的人,患乳腺癌、卵巢癌的風險會顯著升高,但這并不意味著 “一定會遺傳”,只是風險更高。

-

生活習慣因素:長期吸煙(包括二手煙)、酗酒、熬夜、飲食重油重鹽(比如常吃腌制、燒烤食品)、缺乏運動等,會慢慢損傷身體細胞,增加腫瘤發生風險。比如長期吸煙的人,患肺癌的風險是不吸煙者的 10-20 倍。

-

環境與職業因素:長期接觸致癌物(如甲醛、苯、石棉、放射性物質),或生活在空氣污染嚴重、水質不佳的環境中,也會提高腫瘤易感性。比如長期接觸石棉的人,患胸膜間皮瘤的風險會增加。

腫瘤早期往往不會 “大喊大叫”,但身體會發出一些 “小信號”,一旦出現要及時警惕:

-

不明原因的體重下降:半年內體重突然下降 5 公斤以上,且沒有刻意節食、運動,要排查腫瘤(如胃癌、肺癌、胰腺癌等);

-

持續的 “小不適”:比如長期低熱(體溫 37.5-38℃,持續 2 周以上)、不明原因的乏力、胸悶、胸痛或長期咳嗽(超過 3 周)、聲音嘶啞,可能是肺癌的早期信號;

-

異常出血或分泌物:比如痰中帶血、大便帶血(尤其是黑色或鮮紅色)、小便帶血、女性非經期**出血,可能提示肺癌、結腸癌、膀胱癌或婦科腫瘤;

-

身體出現 “小腫塊”:比如乳腺、甲狀腺、頸部、腋下出現質地硬、邊界不清、不活動、不痛的腫塊,要警惕腫瘤可能;

-

消化或排泄異常:比如長期腹脹、腹痛、吞咽困難(吃東西時感覺 “卡”),或便秘與腹瀉交替出現,可能與胃腸道腫瘤有關。

需要提醒的是:這些信號并非腫瘤 “專屬”,也可能是普通疾病(如感冒、胃炎)引起的,但 “有信號就及時查”,才能避免錯過早期機會。

比起 “等信號”,主動篩查是早期發現腫瘤的更有效方式。不同人群的篩查重點不同,建議參考以下建議:

-

肺癌篩查:有吸煙史(每年吸煙≥20 包)、有肺癌家族史或長期接觸致癌物的人,每年做 1 次低劑量螺旋 CT,比胸片更能發現早期微小病灶;

-

結直腸癌篩查:50 歲以上人群,可每 3-5 年做 1 次腸鏡(若發現息肉及時切除,能大幅降低癌變風險),或每年做 1 次糞便潛血試驗;有結腸癌家族史的人,建議提前到 35 歲開始篩查;

-

乳腺癌篩查:40 歲以上女性,可每年做 1 次乳腺超聲 + 鉬靶檢查;有乳腺癌家族史或 BRCA 基因突變的人,可提前到 35 歲,還可加做乳腺 MRI;

-

胃癌篩查:35 歲以上、有胃癌家族史、長期幽門螺桿菌感染或有胃潰瘍的人,可每 1 年做 1 次胃鏡;

-

通用篩查:每年常規體檢時,可加入腫瘤標志物檢測(如 CEA、CA125、AFP 等),但要注意:腫瘤標志物升高不一定是癌,正常也不能完全排除癌,需結合影像學檢查判斷。

腫瘤君的 “身份”(良性 / 惡性、原發 / 轉移)決定了治療的大方向,而早期發現則是掌握抗癌主動權的關鍵 —— 越早發現,治療效果越好,很多早期腫瘤通過手術、化療、靶向治療等,5 年生存率能達到 80% 以上(比如早期肺癌 5 年生存率約 70%,而晚期不足 10%)。

隨著醫學進步,分期檢查、基因檢測、MDT 多學科討論(外科、內科、放療科等醫生一起制定方案)的結合,還能為患者定制 “個體化精準治療方案”。希望大家既不恐慌腫瘤,也不忽視身體信號,主動做好篩查,讓更多腫瘤君在早期就被 “識破”,守護自己和家人的健康。

▲掃碼關注

腫瘤科公眾號“希愛俱樂部”

《漫談腫瘤》科普小分隊

來源:昆山市中醫醫院