金秋九月,桂香滿城,戲韻流淌。9月20日晚,蒲劇《白蛇傳》在昆山文化藝術中心大劇院婉轉收腔,為期23天的2025年戲曲百戲(昆山)盛典正式收官。

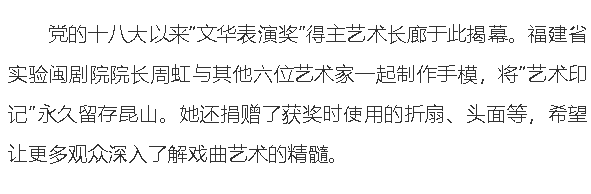

本屆盛典匯集了8臺大戲和31場折子戲組臺演出,共涉及31個劇種、53家劇院團的107個劇目。盛典活動現場吸引觀眾4.4萬人次,網絡直播觀眾2500萬次,抖音、微博相關話題總閱讀量突破40億,充分展現了中國戲曲藝術的深厚魅力與蓬勃生機。

“今年又來咯!”帶著軟糯川音,85歲的蔡志雄與82歲的老伴周美君相攜而至。這對成都老戲迷,自2019年起,只要時間和身體允許,他們每年都會來昆山追戲,已連續參加了四屆百戲盛典。“去年看大花臉,今年追武戲,打得漂亮,行得很!”蔡老翻著蓋滿紀念章的小本子,眼中閃光。夫妻二人在百戲盛典上,從京劇、昆曲“追劇”到藏戲、廣靈大秧歌等,“戲曲活化石讓我們這輩子沒白活!”

戲曲,不止于劇場。早上8點,亭林園已聚滿戲迷。天津京劇院閆虹羽一襲戲裝,在悶熱中全情演繹《昭君出塞》,幾近中暑仍笑言:“演出順利就值。”夜晚的周莊,蒲劇演員立于手搖船頭,水袖翩躚;南湖戲臺即興開唱,光影漾波,恍如隔世之夢。正儀崇文書院中,觀眾隔水聽戲,燈光瀲滟、曲聲隨風,戲曲真正融進了日常肌理。

在昆山杜克大學,戲曲同樣找到了知音。在昆山杜克大學的舞臺上,四位“梅花獎”得主與青年演員同臺獻藝。英國教師郭冉舉手機錄完全場:“每個動作都在講故事!”學生莉桑德拉·埃爾南德斯修過昆曲翻譯課,更參與劇院臺詞工作,“中國戲曲太美了!”

更有上海母親推著坐輪椅的兒子場場必到,“他喜歡,我就喜歡。”“阿拉看戲團”每場結束便在群里發表二三百字感言,真誠點評帶動了“二次傳播”。

“轉角都是戲”,不再是一句口號,而是昆山這座城市最真實的藝術寫照。從社區、商圈到景區,從校園、博物館到古鎮老街,戲曲以無數種形式融入日常,成為可感、可品的生活美學。

本屆盛典以“百戲+”破題,讓戲曲與文創、科技、旅游、美食深度融合,讓百年戲韻“活”在當下,“走”進生活。

上海虹橋高鐵站出發層,“大美昆曲 大好昆山”展廳成文化玄關。點翠頭面熠熠生輝,吸引旅客駐足。展廳包含“百戲再聚昆山”“昆山不僅有戲”“看百戲游江蘇”三大板塊,旅客可以聽戲曲、賞文創、玩互動,還能提前摸清昆山的“食住行游購娛”。觸摸琵琶造型的“觸摸聽曲”裝置,《牡丹亭》的唱段便婉轉流出。來自北京的李先生臨時改簽車票:“本來只是轉車,現在決定去昆山看一場戲!”

“異曲同工”掛耳咖啡禮盒,掃碼即可聽戲品咖,“一口咖啡一曲昆腔”;黛妃戲曲巧克力將臉譜化作甜品,昆繡以針線勾勒戲韻,“粉墨寶貝”人偶萌趣可愛……傳統文化走進現代生活,讓人可感可觸可喜。

“百戲+科技”更是今年一大亮點。優酷與B站設立的“百戲盛典藝術云劇場”專區,上線超過500部戲曲作品,覆蓋百余劇種,總時長超12000分鐘。內容不僅涵蓋傳統折子戲、現代新編戲,還融入瀕危劇種搶救性影像、AI短視頻、跨界文化產品等。作為今年百戲盛典首場演出,木偶戲《火焰山》單場線上觀看量超40萬,泉州市提線木偶戲傳承保護中心副主任林建裕說:“通過更多傳播途徑,讓更多年輕人感受傳統藝術的魅力。”

文旅融合同樣精彩。“看百戲·游江蘇”推出10條戲曲主題線路,深度串聯江蘇十三市,構建“一城一戲一體驗”的深度文旅融合模式。昆山文商旅集團推出“昆曲宴·長生殿”,十二道菜品對應十二目劇情,戲中有食,食中有戲;奧灶館推出戲曲主題禮盒,方便戲迷把昆山的味道帶回家。在千燈歇馬橋村,“百戲+旗袍”的數字非遺大秀婀娜上演,戲曲與古鎮、服飾、時尚深度對話,戲曲與生活,在這里水**融。

戲曲的傳承不僅在舞臺,更在一代代人的熱愛與堅守中延展。

戲曲百戲博物館內,“一枝獨秀 兩岸同緣”昆曲藝術藏品展正娓娓道來兩岸文化同源。策展人楊守松十年共集藏3807件,其中1189件來自臺灣。“俞振飛的中山裝、沈傳芷的扇面,每一件都是血脈親情的見證。”老人撫摸著玻璃展柜,眼神熾熱。

傳承的希望在少年。正儀崇文書院中,孩童憑欄望戲,眼中有光;昆山文化藝術中心舞臺上,剛剛榮獲全國“新時代好少年”稱號的“小梅花”昆曲藝術團與“小昆班”學員一起與昆山當代昆劇院的專業演員演出昆曲《薪火相傳》。“我會更努力,把昆曲傳下去。”小學生解蘇倩話語堅定。

今日昆山,戲曲的種子,早已撒向更廣闊的天地。22個“小昆班”培育5000余名學員,綻放出161朵“小梅花”;38名昆曲委培生今年學成歸昆,悉數加入昆山當代昆劇院。在這里,戲曲以青春之姿、深厚之魂,講述中國故事、傳遞文化自信。

七年來,從第一個“三年計劃”組織348個戲曲劇種和木偶劇、皮影戲兩種戲劇形態,在昆山集中交流展示;到第二個“三年計劃”組織全國戲曲表演領軍人才培養計劃入選人員優秀劇目展演和全國戲曲演員會演,重在戲曲人才培養與傳承;如今又啟動新一輪“三年計劃”,深入探索“百戲+”融合發展模式,構建戲曲發展新場景、新業態。

昆山正以一座城的力量

扛起戲曲復興的使命

2025年戲曲百戲(昆山)盛典

雖已落幕

但戲韻未散

它已成為一種生態、一種生活、一種態度

傳統與現代對話

專業與大眾共融

劇場與生活無界